カーボンニュートラルとガス事業

近畿本部登録 環境研究会 総会講演会

講演 カーボンニュートラルとガス事業

~ガス事業は生き残れるのか~

日 時: 2024年6月 7日(金)19:00~20:00

場 所: アーバネックス備後町ビル 3Fホール + Web(Zoom)

講 師: 吉田 悟 氏

特定非営利活動法人テクノメイトコープ理事

2002年大阪ガス退社後、大阪大学接合科学研究所特任研究員を

経て、現在にいたる。

概 要

近年「地球沸騰化の時代」と言われ、異常気象がニューノーマルになりつつあるといった現代社会において、主たる原因とされている温暖化を防止するために、CO2削減や脱炭素化・カーボンニュートラルを進め、持続可能な世界を構築していくことは人類の責任である。これまでの世界の動きや我が国のGX戦略(グリーントランスフォーメーション戦略)の推移を概観し、ガス事業の歴史的・技術的な背景を踏まえて将来の計画・展開・展望を考察した。

1.IPCC、COP28、その後の動き

IPCCは世界中の科学者の自発的な貢献によって支えられているネットワークで、現在195カ国の政府が加盟している。最新の第6次評価書によれば、「気候変動に起因する広範かつ実質的な影響と関連する損失と損害が観測されている」とされ、継続的な温室効果ガスの排出は更なる地球温暖化をもたらし、考慮されたシナリオ及びモデル化された経路において最良推定値が短期のうちに1.5℃に到達するとされている。

CO2削減のポテンシャルは再生可能エネルギー(太陽光、風力)やCGS(ガスコージェネレーションシステム)などが高く、優先的に進めて行くべきである。昨年ドバイで開催されたCOP28においては、1.5℃目標達成のための緊急行動の必要性、2025年までの排出量ピークアウト、各国ごとに異なる道筋を考慮した分野別貢献が明記され、ロス&ダメージに対応するための基金を含む資金措置の大枠合意の成果が得られた。

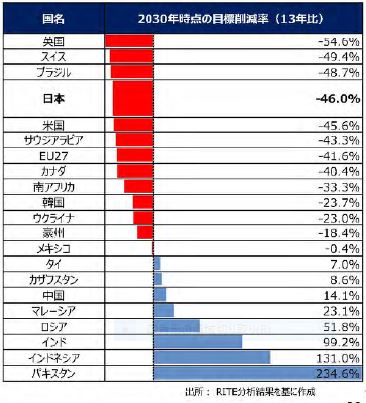

2.日本のGX戦略

日本は「2050年実質的なGHG(温室効果ガス)排出ゼロ実現」に向けて、2030年度における削減目標を2013年度比46%削減と設定して取り組んでいる。電力部門は脱炭素電源による脱炭素化、非電力部門は脱炭素電源による電化と水素・メタン・合成燃料による脱炭素化を目指している。

3.都市ガス事業の黎明期~LNG

ガスといえば照明灯(ガス灯)の時代があり、その後熱源としての開発が進み、産業基盤を支えるインフラへと変遷を重ねてきた。都市ガスの材料も石炭系から石油系、そして天然ガス(LNG)へと変遷してきた。現在の日本のLNGガス輸入量は世界一であり、その多くをオーストラリア、マレーシア、ロシアから輸入している。

4.大阪ガスの燃焼技術、吸収式冷温水機、CGS、SOFC

大阪ガスはガス供給だけではなく工業炉・バーナーなどの燃焼に関する技術があり、吸収式冷温水機などの技術で商業施設の空調を支える事業も展開してきた。また、家庭用燃料電池のエネファーム(SOFC(固体酸化物燃料電池))導入も累計20万台を超え、省エネルギーに貢献してきた。現在は電力事業の取り組み(天然ガス火力発電所、再生可能エネルギーの開発)を進めるとともに、脱炭素社会・カーボンニュートラルの実現に向けて、デジタル技術を活用したCGS(コージェネレーション)を含めたエネルギーマネジメントの提案などにも取り組んでいる。

5.メタネーション技術

カーボンニュートラルを実現する技術の一つがメタネーションであり、大阪ガスでは従来のサバティエ反応メタネーション技術に加えバイオメタネーション技術の実用化を、更にはSOEC(固体酸化物形電解セル)メタネーション技術の実用化を目指して開発を進めている。これらは日本のGX戦略の一つとして位置づけられていて大いに期待されている分野である。

6.大阪ガスの中期計画と展望

2023年の中期計画において、2030年時点で持続可能な社会の実現に向けてe-メタンの導入1%実現や社会全体へのCO2排出削減貢献量1,000万t、再生可能エネルギー普及貢献量500万kw等を目指しCAN投資額2,200億円(2024~2030年度累計)を行うこととしている。大阪ガスには燃焼技術に加えてこれまで築き上げてきた導管網や海外を含めたサプライチェーンがあり、それらの蓄積資産を活用しつつ新しい技術の社会実装が実現できれば、エネルギー事業会社として今後も生き残って行けるものと考えている。

質疑

Q:統計表の中でドイツとEUの数値があるがダブル計上ではないのか?

A:EUを構成するそれぞれの国においてそれぞれの予算があり、EUはEUとしての予算があるのでダブル計上ではない。

Q:サバティエ反応メタネーションとSOECの社会実装はどちらが早いと考えているか?

A:SOECは今回デバイスを金属に変更して高効率を実現したが、大規模化するにはまだ時間がかかると考えている。海外で大規模再生可能エネルギー電力によって製造されたメタンを確実に構築された海外サプライチェーンによって安定的に供給されるようにして低コスト化を図ればメタネーションの実現がより早まると考えている。

文責 藤井 武 監修 吉田 悟