有機合成化学の技と業

近畿本部 化学部会 2024年4月度 総会講演会

講演 有機合成化学の技と業

-41年の研究を振り返って-

日 時: 2024年4月18日(木) 18:30~19:30

場 所: 近畿本部会議室 TeamsによるWeb併用

講 師: 大江 浩一氏 工学博士 京都大学大学院工学研究科 教授

はじめに

講師の大江浩一氏は有機合成化学で、原料化合物の持つ潜在的な反応性を引き出す研究を行われ、作り上げた化合物について、その機能をいかにして発現させるかを研究してこられた。本講演では有機活性種に関わる新しい触媒反応の開発と、蛍光を発する応答性色素の機能高度化により、がんやがん幹細胞の可視化技術へ展開する研究などの成果について、お話しいただいた。

大江 浩一氏

大江 浩一氏

1.有機合成の技(わざ)(術):高活性中間体の化学の研究について

天の橋立の股覗きの様に見方を変えると異なったものが見えるということは大切なことと考えている。普遍的な化学プロセスでも、新触媒を開発して新現象が発見出来ると別のものが見えてくる。例えば、安定前駆体を触媒で活性化し、高活性中間体に変換したのち反応剤と反応させることによって、多様性・選択性を向上させることができ、それが新反応・新物質につながって行く。

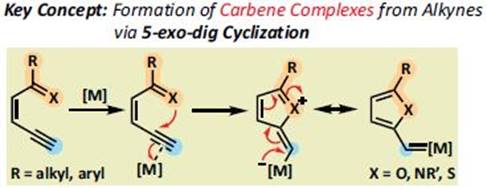

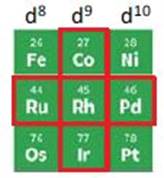

高活性中間体の中で、有機不飽和活性種がある。活性種を系内で発生させるため、安定前駆体と遷移金属触媒を使って、図1の様な有機不安定活性種を作り遷移金属錯体を発生させる。

図1

図1

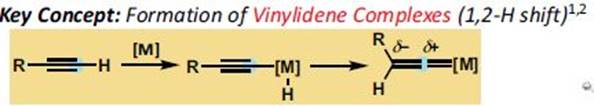

基礎研究として、有機不飽和活性種・金属錯体の新規発生法に基づく触媒的有機合成反応の開拓を行った。当初はビニリデン錯体(図2)の発生を基軸として行っていたが、アルキンへの変換、さらにカルベン錯体(図3)と応用範囲を拡げていった。

図2

図2

図3

図3

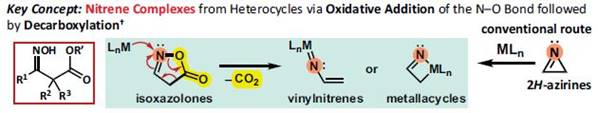

研究を進める過程で、カルベン錯体で行える反応から、ニトレン錯体の発生を基軸とする触媒的有機合成反応に研究範囲を拡げ、当初はπ結合の開裂を中心としていたが、フラグメンテーション(σ結合の開裂)に戦略変更した。

図4

図4

フラグメンテーション反応の例は下図(触媒作用のある遷移金属を右に示す)である。この反応をベースとして、アジリン(窒素原子を含む不飽和の三員環複素環式化合物)の合成につながった。イソオキサゾールを利用するアジリンの触媒的不斉合性反応も可能となったことにより、「生体で機能するものづくり」へと研究がつながって行った。

図5

図5

図6

図6

2.有機合成の業(わざ):機能するものづくりの化学

死因別死亡率では、悪性新生物(腫瘍)が最大でありしかも伸び率が高い。症例はステージΙ~Ⅳで評価されるが、早期発見により生存率が向上するため、この点に着目してがんの蛍光イメージングプロープ(IP)開発研究を進めた成果を紹介する。

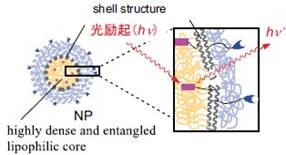

両親媒性高分子を利用した癌の蛍光イメージングプロープ(IP)の開発に着手した。考え方は、高分子ナノパーティクル(NP)(図7)を作って生体に投与して癌細胞に選択的に集積させ、光励起により癌細胞を検出することである。既に、近赤外シアニン色素を利用した蛍光法による癌の診断は実用化されているが、我々は光音響イメージを利用した手法を開発した。

図7

図7

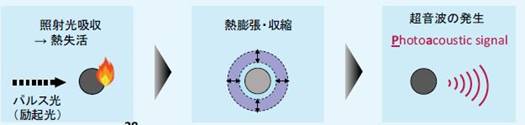

原理はパルス光を与えるとNPが熱膨張と収縮繰り返すときに超音波を発生する現象の利用である(図8)。蛍光を利用する方法と音波を利用する方法の差異は、「光は拡散係数が音波の100~1000倍あるため、身体の深部で励起された場合、身体の表面での測定では音波の方が把握しやすい」ことを利用して、検査の精度を高める方法である。

図8

図8

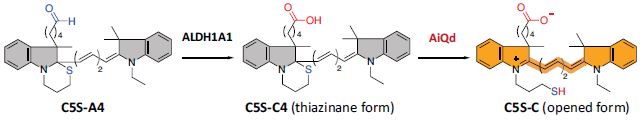

使用する色素を高機能化するため、pH応答性の強化、還元性ホルミル基の導入、酵素応答性の強化、生体内での使用のため近赤外光の利用、アルデヒド応答性の改善などを進めた結果、アルデヒド脱水素酵素が過剰発現している人膵臓癌細胞の観察に成功するレベルとなっている。(図9)

図10

図10

おわりに

研究の理想は、技(自由研究的)と業(新規性が乏しくても機能などを重視)がバランスした状態が理想と思っている。近年、業にウェイトが移行しているが長期的な観点から基礎となる技の衰退を懸念している。

文責:藤橋雅尚、監修:大江浩一