生態の構造を模倣したポルフィリン積層構造の構築とその多彩な機能

近畿本部 化学部会(2017年12月度)講演会報告

日 時 : 2017年12月9日(土) 15:00~17:00

場 所 :(公社)日本技術士会近畿本部 会議室

講演:生態の構造を模倣したポルフィリン積層構造の構築とその多彩な機能

森末 光彦 京都工芸繊維大学 分子化学系 助教 博士(理学)

1.はじめに

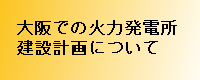

ポルフィリン金属錯体は図1の左に示す基本骨格の化合物であり、金属の種類や側鎖が異なるだけで、血液(Heme)や葉緑素(Chlorophyll)などとして生物界に広く存在している。演者は光合成に興味を持ったことからこの分野の研究を行ってきた。本日はポルフィリン誘導体の合成に関する話しではなく、平面構造を持つポルフィリンの積層構造とそのはたらきの観点からお話しする。

図1 ポルフィリン骨格(Mは金属イオン)、Heme(Fe)、Chlorophyll(Mg)

2.光合成に際して

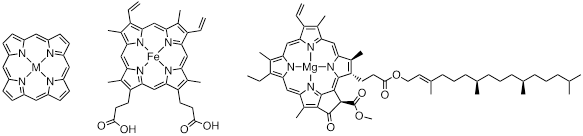

地球上で初めて光合成を始めた紅色光合成細菌では(図2)、光励起エネルギーが光捕集アンテナ錯体LH2からLH1、反応中心の順番に高効率で移動する。ここではクロロフィルがスリップ積層した構造が、太陽光エネルギーの効率的な変換プロセスの鍵である。

図2 紅色光合成細菌の光捕集アンテナ錯体と反応中心の模式図[1].

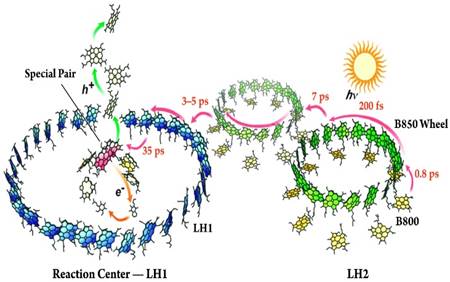

これは積層した発色団の物性の支配原理である分子励起子理論により合理的に説明できる(図3)。すなわち面同士が対面した状態では発光性はないが(図3a)、スリップ積層した状態では、光学的に許容な電子遷移が低エネルギー側に存在でき、光励エネルギーを効率的に取り出すことができる(図3b)。この原理は銀塩写真の増感剤として利用される色素会合体など、産業応用の上でも重要な一般的な支配原理である。

図3 発色団集合体の電子遷移を支配する分子励起子理論に基づくエネルギーダイアグラム[1]

3.二重鎖形成するポルフィリンアレーの分子設計に関して

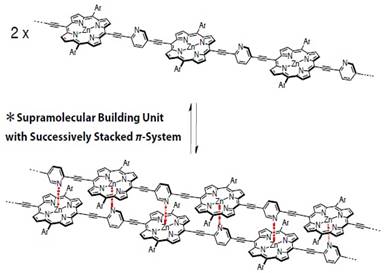

光合成初期過程の機能発現の鍵であるポルフィリンのスリップ積層構造であることに着目し、二重鎖形成することによりポルフィリンがスリップ積層構造を形成するポルフィリンアレー(ポルフィリンを繰り返しユニットとするポリマー)を設計・合成した(図4)。この鎖状の分子配列は、ピリジル基から亜鉛への自己相補的な配位結合形成により駆動し、外部からピリジンを競争的に配位させると解離する[2]。これを超分子のビルディングユニットとして拡張すると、分子レベルでのポルフィリンのスリップ積層構造を階層化し、マイクロメートルサイズでの形状を設計できる[2b]。紅色光合成細菌の光捕集アンテナ錯体の構造は、X線結晶構造解析に基づいて解明されているが、この構造がどのように卓越した光合成機能に結びついているのか未解明である。

図4 二重鎖形成ポルフィリンアレー[2].

図4 二重鎖形成ポルフィリンアレー[2].

分子のサイズと光の波長のサイズの間には大きなギャップがあるが、分子サイズをはるかに超える構造がもつサイズ・形状は、物質と光とが相互作用する上で非常に重要な因子である。合成化学に基づいて、分子サイズをはるかに超えるサイズ領域で厳密に形状制御する技術は、光合成機能の解明に繋がると期待している。

4.固体近赤外発光する「ポルフィリンガラス」に関して

冒頭に述べたように、血液の赤色はポルフィリン誘導体の吸収に由来し、生体組織の吸収の大部分はこの吸収に起因している。童謡『手のひらを太陽に』にもあるように、白色光を手で遮ると、ポルフィリン誘導体に吸収されない赤色の光が透過して手が赤く見える。すなわち、赤色よりも長波長の近赤外光は生体組織の透過率が高く、このため生体イメージングに有効である。とりわけ1000 nm付近の近赤外光は、光散乱の影響が小さく直進性が高い。よって、生体深部を高い空間分解能で観察するのに特に有効な波長域とされている。

残念ながらこの波長域で発光する材料は、量子ドットなどの毒性の懸念される物質に限定されているのが現状である。これは熱振動の影響を受けやすい波長域であること、生体適合性が期待される有機色素では会合による発光特性が消失する傾向が顕著であることなど、本質的に克服困難な課題が存在するからである。

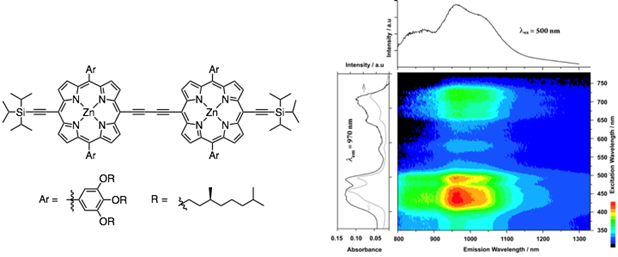

これに対して、合成したポルフィリンがガラス化してエキシマー形成する「ポルフィリンガラス」が、凝集状態で1000 nm付近の近赤外発光特性を獲得できることを偶然発見した[3]。凝集状態での近赤外発光特性は、発光効率の本質的な低さを吸収効率の高さで克服して高い発光輝度を達成するのに有利である。生体分子であるポルフィリンを基本骨格とした分子であり、発光効率のさらなる向上により、生きた生体内での細胞の動態観察などへの応用が期待できる。

図5 「ポルフィリンガラス」の構造と励起–近赤外発光相関マップ.

5.終わりに

従前の研究手法では理解できない光合成初期過程に挑戦することにより、有機合成に基づいた新しい分子操作技術の開発、光物性の検討から近赤外発光材料の開発に結びついた。生命38億年の進化の結果として今日見られる生物多様性の中で、生命の根源である呼吸と光合成を司る分子がポルフィリンであることは、ポルフィリンが究極の機能性π骨格である証明である。ここから学ぶべきことは多い。

今後は、色素増感型太陽電池での利用や、色素とフラーレンの間での電子移動現象などを含め、新しい材料も使っていろいろな方向から、鍵を説いていきたいと考えている。

文献

[1]

M. Morisue, Y. Kobuke: “Supramolecular Organization of Porphyrins and

Phthalocyanines by Use of Biomimetic Coordination Methodology” in Handbook of Porphyrin Science with

Applications to Chemistry, Physics, Materials Science, Engineering, Biology and

Medicine; K. M. Kadish, K. M. Smith, R. Guilard, Eds.; World Scientific:

Singapore, 2014, Vol. 32. Chapter

166 (pp.1–128).

[2]

(a) M. Morisue, Y. Hoshino, K. Shimizu, M. Shimizu, Y. Kuroda, Chem. Sci. 2015, 6, 6199–6206; (b) M. Morisue, Y. Hoshino, M. Shimizu, S.

Uemura, S. Sakurai, Chem.–Eur. J. 2016, 22, 13019–13022.

[3]

(a) M. Morisue, I. Ueno, T. Nakanishi, T. Matsui, S. Sasaki, M. Shimizu, J.

Matsui, Y. Hasegawa, RSC Adv. 2017, 7, 22679–22683; (b) PCT/JP2017/29705.

質疑

Q スライドの中の近赤外光源のスペクトルについて、分解能が不足しているのではないか。

A 生体の中で起こっている蛍光を見ることを目的として使っている。1000nmの光源の場合生体表面から10mmほど下の細胞一つを見分けることが出来る。顕微鏡の分解能は光の波長の回折限界の制約を受け、一般に波長の半分程度の解像度しか得られないことになっている。長波長の光を利用することはこの点で不利だが、長波長の光ほど光散乱の影響は低減できるため、結果的に細胞を観察するin vivoイメージングでは、1000nm付近の光が有効とされている。

なおこの測定領域は熱ノイズが大きいため、近赤外発光プローブに高い発光輝度が要求されると同時に、検出器側に大きな冷却装置を必要としない小型化が要求されている。

Q 超分子と、クロロフィルの関係について教えて欲しい。

A 「超分子」はノーベル化学賞受賞者でJ.-M.レーンの造語で、「分子認識が支配する分子集合体」として定義される。分子が協働することにより、分子を超える分子という意味合いである。複数の分子が分子間相互作用(非共有結合)を介してお互いを認識し,会合することで形成される秩序のある分子集合体である。

ポルフィリンのスリップ・スタック構造は、共有結合ではないが秩序配向した構造を形成しており、超分子の一種である。

Q 高分子との関係で分子量はどれくらいか。

A 一般の共有結合性高分子の分子量はGPCなどで調べることができるが、超分子ポリマーは主鎖を形成する非共有結合がGPCのシリカゲル表面との吸着平衡と競争するため、正確には実測できない。光散乱、小角X線散乱、DOSY NMRなどの手法が有効であるが、吸収が大きく、希薄溶液の試料では測定が一般に困難である。また、超分子ポリマーは濃度により分子量が異なるため、分子量を決定した条件が物性測定の条件と一致させる必要がある。

Q 液晶として考えることは出来ないのか。

A 主鎖は非常に剛直だが、液晶になるほど濃厚溶液ではないので液晶性は示さない。

Q 余談となるが研究室への学生の定着が良くないと聞いたがなぜか。

A 合成研究を目指して入ってくる学生がおり、材料物性研究であることから希望とのギャップが大きいことが原因と考えている。

文責 藤橋雅尚 監修 森末光彦